CASE738 Grass field House

家を新築するタイミングで、「二世帯住宅ってどうなんだろう?」と考える方も多いのではないでしょうか。二世帯住宅は一定の条件を満たせば税金面での優遇もあり、メリットの多い住宅です。しかし注意点もあるため、後悔しないためにもしっかりと特徴を理解しておきましょう。

この記事では、二世帯住宅の定義や代表的な3つの間取りタイプ、さらに知っておきたいメリット・デメリットをわかりやすくご紹介します。

無料住宅作品集の取り寄せ

二世帯住宅の実例を含む、約40の実例写真・間取り・価格をご紹介。資料請求いただいた皆様に、無料でお届けします。

住宅作品集を取り寄せる

二世帯住宅とは

CASE635 三角屋根でつながる家

二世帯住宅とは、親世帯と子世帯など、2つの世帯がひとつの建物に暮らす住宅を指します。単なる同居とは異なり、それぞれの世帯の独立性を保つ間取りでありながら、困ったときには助け合える距離感が特徴です。

同居のメリットを保ちながら、それぞれの生活リズムやライフスタイルを大切にできるのが二世帯住宅の魅力です。例えば、親世帯の体調がすぐれないときに子世帯がサポートできたり、反対に子どもの体調がすぐれないときに祖父母が手を貸してくれたりと、日常の中で自然に支え合える暮らしが実現できます。

建築基準法での定義

家を建てるうえで忘れてはならないのが「建築基準法」です。建築基準法は建物の敷地や構造、用途に関して安全性や衛生面を確保するために定められた法律で、これを守らないと行政指導により工事の停止や取り壊し、罰金などが科される可能性があります。

実は、この建築基準法には「二世帯住宅」に関する定義はありません。法的には二世帯が暮らすかどうかではなく、住宅の構造や住まい方に応じて分類される形となっています。

建築基準法では、同じ建物に生計を別にする家族が暮らす住宅について、主に以下のように分類されています。

・共同住宅:2戸以上の住宅があり、それぞれの住戸に少なくとも1つ以上の居室・台所・便所がある。また、共用の廊下や階段が設けられている。

・長屋:2戸以上の住宅で、共用部分(廊下や階段など)がなく、住戸が横や上下に連続している。「棟割長屋」は横並び、「重層長屋」は上下に住戸が分かれているものを指す。

・一戸建て:1つの住戸に居室・台所・便所(風呂は必須ではない)が備わっている建物。

つまり、二世帯住宅として建てたつもりでも、間取りや出入り口の構造によって、法的には「共同住宅」や「長屋」として扱われるケースもあるということです。

二世帯住宅の3つのタイプ

二世帯住宅は、次の3つのタイプに分かれます。

・完全同居型

・部分共有型

・完全分離型

各タイプの特徴を理解したうえで、どのような二世帯住宅を建てたいのか考えてみてください。以下で、それぞれのタイプについて詳しく見ていきましょう。

完全同居型

CASE714 Grav

完全同居型は、親世帯と子世帯が生活に必要な設備や空間をすべて共有するスタイルの間取りです。玄関やリビング、キッチン、浴室などはいずれも各1か所ずつで、日々の生活をともにする形となります。

もちろん、世帯人数に応じた寝室はそれぞれ用意しますが、基本的にはひとつの家庭として生活します。日常的に世帯間の交流が生まれやすく、家族のつながりを大切にしたい方に向いている二世帯住宅です。

部分共有型

CASE559 Green Box House

部分共有型は、一部の生活空間だけを共有するスタイルです。例えば、「玄関や階段、浴室は共通にしつつ、リビング・キッチンなどは各世帯ごとに設ける」といった間取りが該当します。

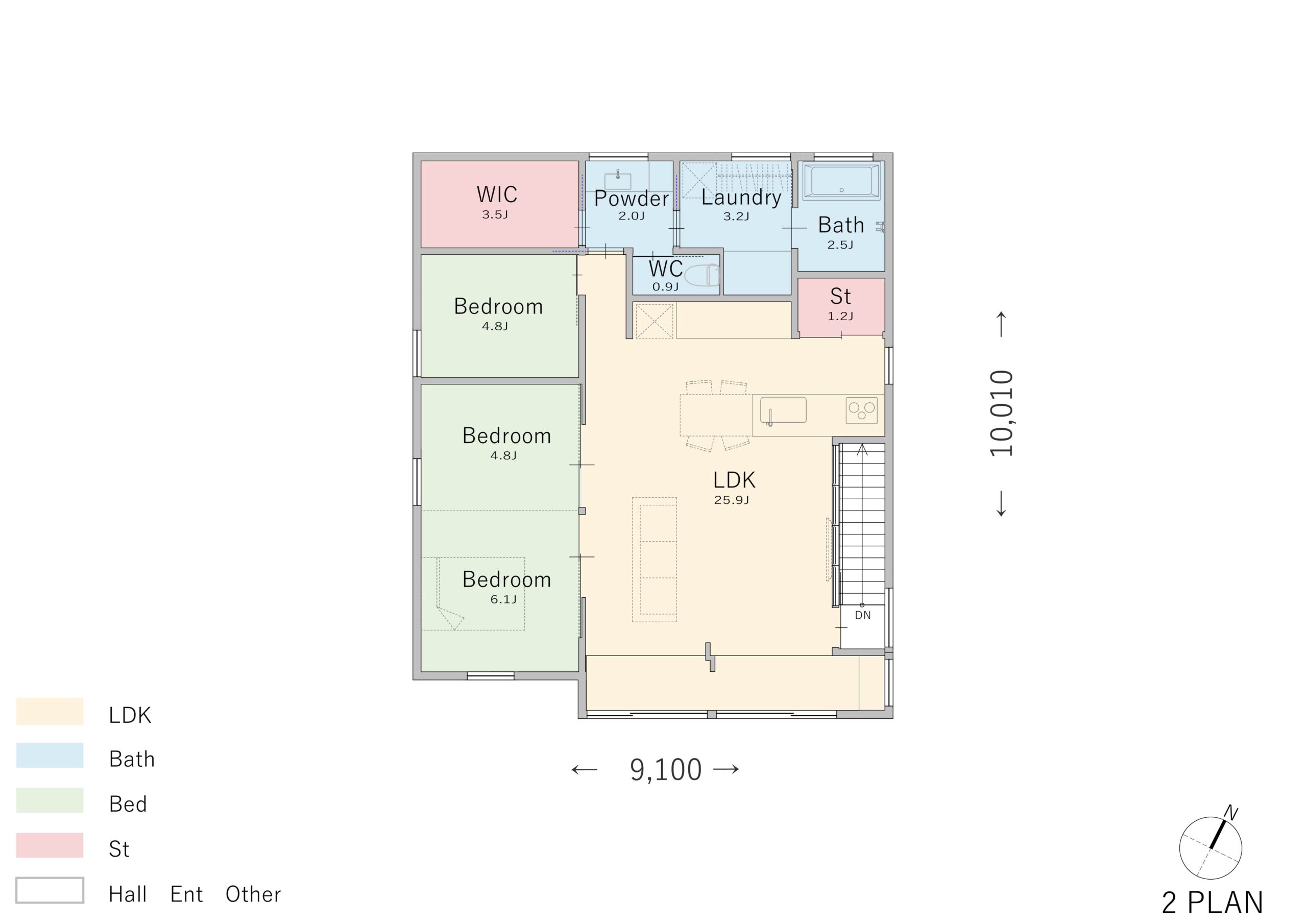

1階を親世帯、2階を子世帯が使うといった縦に分離するレイアウトが一般的で、同じ建物で暮らしながらも、ある程度プライバシーを確保できるのが大きな特徴です。

完全分離型

完全分離型は、親世帯と子世帯の生活空間をすべて分け、独立した2つの住まいとして暮らすスタイルです。玄関やリビング、キッチン、浴室にいたるまで、すべての設備を世帯ごとに設けます。

完全分離型には、左右で世帯を分ける「左右分離型」と、1階に親世帯、2〜3階に子世帯を配置する「上下分離型」の2種類があります。感覚としては「同じマンションの隣室に住む」といったイメージが近く、それぞれが完全に自立した生活を送りながら、必要なときにはすぐに行き来して助け合える点が魅力です。

上下階で世帯を分けた完全分離型の二世帯住宅はこちらをご覧ください。

CASE677 中庭が繋ぐ家族の気配

二世帯住宅のメリット

CASE677 中庭が繋ぐ家族の気配

二世帯住宅には、次のようなメリットがあります。

・子育てや介護などで助け合える

・2軒分建てるよりコストカットできる

・相続税を抑えられる

・完全分離型の場合は固定資産税や不動産取得税が軽減される

親世帯・子世帯にとってどのようなメリットがあるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

子育てや介護などで助け合える

二世帯住宅では世帯間の物理的な距離が近くなるため、子どもの送り迎えや急な体調不良のときなど、日常の中で助けてもらいやすいのが大きなメリットです。また、親世帯の体調がすぐれないときには、子世帯がすぐに対応できる安心感もあります。

このように、それぞれの世帯が無理のない距離感で支え合える点が、二世帯住宅ならではの魅力です。近年では妻側の両親と同居するケースも増えており、育児や家事、介護といった面で協力し合える暮らしを求めて、二世帯住宅を選ぶご家庭が増えています。

2軒分建てるよりコストカットできる

二世帯住宅は、2軒分の家を建てるよりもコストを抑えられる点も大きなメリットです。2つの世帯が暮らす家ではありますが、必ずしも2軒分の費用がかかるわけではありません。

玄関や水まわりなど、共有する設備が多くなるほど、その分の建築費を節約できます。さらに、世帯をまとめることで広さに余裕のある住宅を効率よく建てられるほか、親世帯・子世帯それぞれがローンを分担するなど、資金計画の選択肢も広がります。

また、親が所有する土地に建てる場合、子世帯が負担するのは建物の建築費のみで済むケースもあり、親からの金銭的支援を受けやすい点もメリットです。さらに、光熱費についてもメーターをまとめて契約すれば基本料金は1世帯分となり、各世帯の負担を軽減することができます。

相続税を抑えられる

二世帯住宅は、相続時の税金対策としても有効です。例えば、「小規模宅地の特例」という制度を活用すると、一定の条件下で相続税の課税対象となる土地の評価額を最大80%まで減額できる可能性があります。

この特例は、親世帯と子世帯が別居している場合には適用のハードルが高くなりますが、二世帯住宅で同じ建物に暮らしていると条件を満たしやすくなるのがメリットです。

ただし、完全分離型の二世帯住宅で「区分登記」されていると特例の対象外になることがあるため、事前に制度の内容や登記の方法について専門家に相談しておくと安心です。

完全分離型の場合は固定資産税や不動産取得税が軽減される

二世帯住宅のなかでも、完全分離型を選ぶと税金面でさらに多くのメリットが期待できます。例えば、家屋を新築したり購入したりした際にかかる不動産取得税は、条件を満たすことで控除が2世帯分適用されるケースがあります。

さらに、毎年発生する固定資産税についても、完全分離型であれば各世帯ごとに控除を受けられる可能性があり、長期的に見ても負担を抑えやすくなるのが大きなメリットです。

ただし、こうした優遇措置を受けられるかどうかは建物の設計や登記方法によって変わってくるため、事前に住宅会社や税理士など専門家とよく相談しながら計画を立てていきましょう。

二世帯住宅のデメリット

二世帯住宅には次のようなデメリットもあるため、注意してください。

・生活時間帯が違うことでストレスを感じやすい

・水道光熱費などの折半のしかたで不満を抱えやすい

・相続時に他の兄弟とトラブルになることがある

上記3つのデメリットについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

生活時間帯が違うことでストレスを感じやすい

二世帯住宅では生活リズムの違いによるストレスを避けるのは難しく、ある程度のすれ違いは覚悟しておく必要があります。事前にお互いの生活スタイルについて、しっかり話し合っておきましょう。

例えば、子世帯が夜型の生活をしていて、夜遅くまでテレビを見たり子どもが勉強をしていたりすると、親世帯にとっては騒音に感じられる可能性があります。逆に、親世帯が早朝から活動を始めると、子世帯が十分に休めずストレスを感じることもあるでしょう。

さらに、同居するのが自分の親なのか、それとも配偶者の親なのかによっても、感じ方には違いが出てきます。こうした日々の小さなズレが積み重なり、不満やストレスの原因になるケースも少なくありません。

水道光熱費などの折半のしかたで不満を抱えやすい

二世帯住宅では、水道光熱費をどのように分担するかも重要な課題のひとつです。家庭によって考え方や方法はさまざまで、最初にルールを決めておかないと、後々トラブルに発展するかもしれません。

メーターを分けて各世帯がそれぞれの分を支払う方式なら、使った分だけ負担するため公平感はあります。ただし、基本料金が2世帯分かかってしまうため、二世帯住宅のメリットであるコスト削減が活かしにくくなります。

一方で、基本料金を折半する方法にすると、使用量の差によって不満が生じやすいのがデメリットです。例えば、どちらか一方の世帯が長時間お風呂を使用していたり、電気をつけっぱなしにしていたりすると、もう一方の世帯は折半に不満を感じることもあるでしょう。

金銭に関する話題は、親族間でもなかなか切り出しにくいもの。納得がいかないままストレスが積み重なり、関係に悪影響を及ぼしてしまうケースも少なくありません。

相続時に他の兄弟とトラブルになることがある

二世帯住宅を建てる際に見落とされがちなリスクとして、「相続時に他の兄弟とトラブルになることがある」という点が挙げられます。

例えば、二世帯住宅が親と子の共有名義になっている場合、親が亡くなるとその持分は相続の対象となります。もし親の財産が二世帯住宅の持分しかない場合には、他の兄弟姉妹から家の売却を求められたり、持分に見合う現金を用意するよう迫られたりするかもしれません。

その結果、たとえ子世帯がその家に住み続けたいと考えていても、やむを得ず住宅を手放さなければならないケースも出てきます。

二世帯住宅の建築費用

住宅金融支援機構が発表した「フラット35利用者調査(2023年度版)」によると、全国における注文住宅の平均建築費は約3,863万円でした。住宅面積の平均は119.5㎡(約30.65坪)となっており、この数値から坪単価を割り出すと約107万円となります。

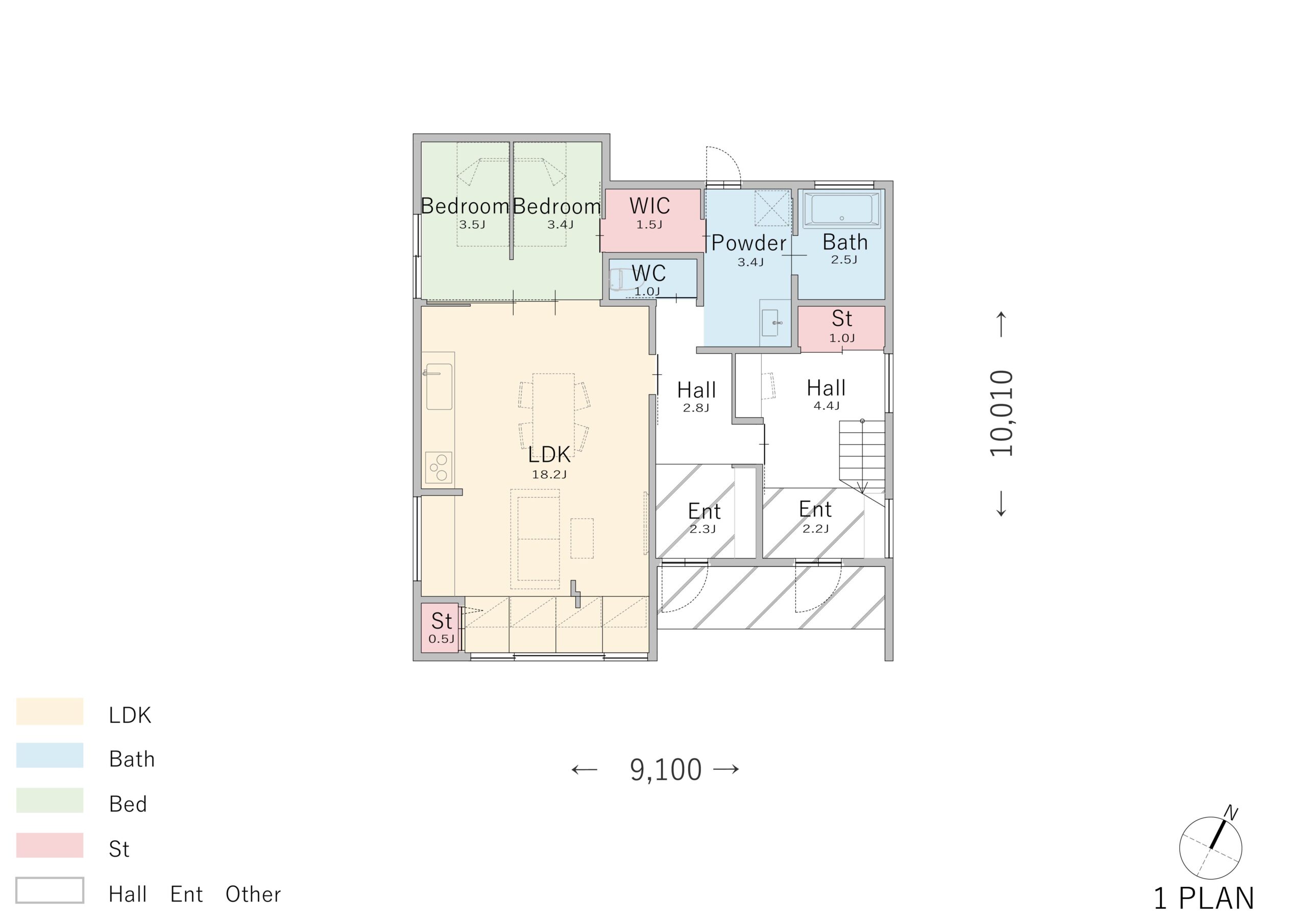

二階建ての完全同居型や一部共有型の二世帯住宅の場合、延床面積はおおむね30〜40坪が一般的です。一方、一部共有型や完全分離型で、それぞれの世帯が独立した空間を持つ場合は、40〜50坪ほどの広さが目安になります。

これらの面積と坪単価から計算すると、3,210万〜5,350万円程度が二世帯住宅の建築費用の目安です。

二世帯住宅は親世帯からの援助を受けやすい点がメリットであるため、費用の分担割合については建築前に家族全員でしっかり話し合っておきましょう。

二世帯住宅で後悔しないために考えておくべきこと

親世帯と子世帯の関係性が悪くならないように、二世帯住宅を建てる際には次のポイントを事前にしっかり検討しておくことが大切です。

・お互いの生活時間帯の違いに配慮する

・将来の介護をどうするか相談しておく

・家事育児のサポートをどのくらい受けたいか話しておく

・光熱費や修繕費の負担について計画しておく

それぞれのポイントについて、以下で解説します。

お互いの生活時間帯の違いに配慮する

互いのストレスを減らすために、事前にお互いの生活リズムについて話し合っておきましょう。親世帯と子世帯で生活の時間帯が異なる場合、ちょっとした物音でも気になってしまうことがあります。

例えば、上下階で生活空間を分ける場合は、水回り(浴室・トイレ・洗面など)の位置を上下階でそろえると生活音が他の世帯に伝わりにくくなります。こうした間取りの工夫が、快適な暮らしを維持するためには必要不可欠です。

将来の介護をどうするか相談しておく

介護の話題は後回しにしがちですが、二世帯住宅を建てる時点で将来的な介護の可能性も視野に入れておかなければなりません。特に子世帯が介護を担う前提で計画を立てるなら、事前の話し合いは必須です。

例えば、親世帯が使うスペースや共用部分については、将来を見越してバリアフリー設計にしておくと安心です。また、完全分離型の間取りを選ぶ場合でも、家の中で行き来できる扉や通路を設けておくと、いざという時に介護の負担を減らせます。

家事育児のサポートをどのくらい受けたいか話しておく

子世帯は「どのくらい育児を手伝ってほしいか」、親世帯は「どのくらい関わりたいか」を事前に話し合っておきましょう。そのうえで共有スペースの配置や広さなどを調整すると、双方のストレスが減らせます。

「二世帯住宅だからお互いに助け合える」と考えていても、実際にどこまで関わるのかについて意識のズレがあると、かえって不満やトラブルにつながるため注意してください。

また、完全分離型はお互いの住空間を行き来しづらくなるため、「サポートを受けるつもりだったのに思うように頼れない」といった状況に陥るケースもあります。

光熱費や修繕費の負担について計画しておく

長く快適に暮らすためには、日々の生活費に加えて将来的な費用負担についても明確にしておくことが重要です。水道光熱費や食費はもちろん、固定資産税や火災保険料、修繕費といった定期的・突発的な出費も話し合っておきましょう。

年収や世帯人数、ライフスタイルなどを考慮したうえで、それぞれが納得できる負担のルールを決めておくことが、金銭トラブルの防止につながります。言いづらい話題だからこそ、家を建てる前にオープンにしておくと安心です。

二世帯住宅とはどのようなものかを理解して納得のいく家づくりを

CASE663 シークエンス

二世帯住宅は、親世帯と子世帯が支え合いながら暮らせるのが大きな魅力です。一方で、生活時間帯のズレや価値観の違いから、思わぬストレスを感じてしまい、「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも少なくありません。

そうならないためには、二世帯住宅の特徴やメリット・デメリットをしっかり理解し、お互いに納得したうえで計画を立てることが大切です。

フリーダムアーキテクツではライフスタイルに合わせた二世帯住宅を多数手掛けているので、ぜひお気軽にご相談ください。

◆◆「フリーダムアーキテクツが手掛けたデザイン住宅の作品集を今なら無料でお届けします。」◆◆

二世帯住宅についてよくある質問

二世帯住宅についてよくある質問にフリーダムアーキテクツが回答します。

二世帯住宅とはどういう意味ですか?

二世帯住宅とは、親世帯と子世帯が一緒に暮らすために設計された住宅のことです。生活に必要な設備をすべて共有するタイプの二世帯住宅もあれば、キッチンやお風呂、玄関などを世帯ごとに分けて、ある程度独立した生活を送れるように設計されたものもあります。

二世帯住宅に似た暮らし方として、「同居」や「近居」といったスタイルが挙げられます。同居は親世帯と子世帯が同じ建物で暮らすことですが、二世帯住宅とは限りません。一般的な住宅でともに暮らす場合も、同居に含まれます。

一方、近居はすぐに行き来できる距離に住まいを構え、頻繁にコミュニケーションを取りながら暮らすスタイルです。

二世帯住宅はどのタイプがいいですか?

お互いのプライバシーをしっかり確保したいのであれば、完全分離型がおすすめです。お風呂やキッチン、玄関などもそれぞれの世帯が独立して使用できるため、お互いに干渉せずに生活することができます。

また、完全分離型は不動産取得税や固定資産税の軽減措置を受けられる条件を満たしやすいのもメリットです。光熱費や家計の管理もそれぞれ分けやすく、金銭的なトラブルも起こりにくいでしょう。

ただし、完全分離型は広い敷地が必要だったり建築コストが高くなったりするケースが多いため、予算とのバランスを見ながら検討することが大切です。

税金の軽減措置が受けられる二世帯住宅となる条件は?

税金の軽減措置を受けるには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」を満たしていることが条件です。具体的には、各世帯に専用の玄関・キッチン・トイレがあり、それぞれが独立して生活できる状態であることが求められます。また、両世帯を繋ぐ廊下や階段には鍵付きの扉を設けるなど、完全に仕切られていなければなりません。

なお、軽減措置の詳細や適用条件は自治体によって異なるケースもあるため、事前にお住まいの自治体へ確認しておきましょう。

二世帯住宅の世帯主は誰にすればいいですか?

二世帯住宅における世帯主は、基本的に家族内での話し合いによって決めるのが一般的です。世帯主は世帯の代表として経済的な責任を担う立場であるため、通常は収入が安定している人や、家族全体をまとめる立場の人を選びます。

ただし、世帯主になった人がすべての費用を負担するわけではありません。実際の家計管理や生活費の分担については、世帯ごとの状況や考え方に応じて事前にしっかり決めておきましょう。

無料住宅作品集の取り寄せ

二世帯住宅の実例を含む、約40の実例写真・間取り・価格をご紹介。資料請求いただいた皆様に、無料でお届けします。

住宅作品集を取り寄せる

注文住宅・デザイナーズハウス

の建築実例を探す

全国で年間約400棟の注文住宅を

設計しているからこそ、事例も豊富

この記事を書いた人

フリーダムアーキテクツ

設計チーム

1995年創業、累計4,000棟以上の住宅設計実績と数々のグッドデザイン賞受賞歴。土地探しから設計・施工までワンストップで対応し、お客様の暮らしに合わせた理想の住まいを実現します。フリーダムマガジンでは、豊富な実績をもとにした後悔しない家づくりのポイントをお届けします。