CASE455N邸 (社長の邸宅)

空間に開放感を生み出し、室内もおしゃれに見えることから、吹き抜けは注文住宅を検討している人から人気があります。しかし、実際に導入を考えるとなると「どこに作ればいいの?」「デメリットはないの?」など、知りたいことや不安は多いですよね。

そこで今回は、吹き抜けのある間取りを決めるときに抑えておきたいポイントや、実際に吹き抜けを導入した家の建築実例を紹介します。「吹き抜けのある家を検討しているけれど、実際どうなの?」と感じている人は、ぜひ参考にしてください。

無料住宅作品集の取り寄せ

吹き抜けの実例を含む、約40の実例写真・間取り・価格をご紹介。資料請求いただいた皆様に、無料でお届けします。

住宅作品集を取り寄せる

吹き抜けのある間取りにするメリット

CASE771 VOIDS

吹き抜けのメリットはさまざまですが、ここでは代表的な以下の四点を紹介します。

・空間に開放感が生まれる

・自然光が降り注ぐ明るい空間になる

・家族間のコミュニケーションが取りやすい

・おしゃれでデザイン性の高い空間づくりができる

具体的にどのような点が優れているのか、詳細を見てみましょう。

空間に開放感が生まれる

吹き抜けのメリットは、室内の空間に開放感が生まれることです。自然と視線が抜けるため、縦方向に広く感じられます。

1階の天井が低くならざるを得ないときは、思い切って吹き抜けにすることで、開けた印象になります。リビングを開放感のある明るい空間にしたい場合や、建築面積の限られる狭小住宅であれば、吹き抜けの導入により恩恵を得られるでしょう。

自然光が降り注ぐ明るい空間になる

吹き抜けを有効活用することで、自然光に満たされた明るい空間を作ることができます。注文住宅の設計を考える上では、いかに採光を確保するかは重要な課題です。

土地が広い道路に面した角地になっている場合や、隣と距離が近い場合などは、視線が気になり1階に大型の窓を作りづらいこともあります。こうしたケースでは、リビングに吹き抜けを作り、一段高い位置に窓を設けることで、プライバシーを確保しつつ採光が可能です。

吹き抜けを有効活用すれば、日中は照明をつけなくても十分に明るい空間にできます。

家族間のコミュニケーションが取りやすい

家族間のコミュニケーションにも一役買ってくれるのが、吹き抜けのメリットです。吹き抜けを設置すると、その構造上1階と2階の一部がつながることになります。階どうしの音や気配が自然と伝わるので、コミュニケーションの生まれる家にすることが可能です。

こうした面から、子どもがいる家族にはおすすめの設備です。自室にこもる時間が長くなりやすい思春期の子供や、見守りが必要な小さな子供がいる家庭にはメリットが大きいでしょう。

おしゃれでデザイン性の高い空間づくりができる

吹き抜けがあると、おしゃれでデザイン性の高い家にできるのもメリットの一つです。1階と2階を繋げるだけでも良いのですが、以下のようにデザインにこだわることで洗練された印象にできます。

・吹き抜けの周辺だけアクセントクロスを採用する

・1階と2階を仕切るように梁を設置して透けるようなデザインにする

・ペンダントライトを吊って吹き抜け全体を照らし一体感を持たせる

などなど、アイデアは無限大です。工夫しだいで高級ホテルのような空間にできますよ。

吹き抜けのある間取りにするデメリット

どのような設備にもいえることですが、吹き抜けにもデメリットはあります。一般的なものとして、以下が挙げられます。

・空調効率が悪くなりやすい

・掃除やメンテナンスがしにくい

・2階の居住スペースが減る

・音やにおいが伝わりやすい

導入を検討するにあたり、注意したい点を事前に抑えておきましょう。詳細を紹介します。

空調効率が悪くなりやすい

吹き抜けを導入すると、吹き抜けとつながる空間の空調効率は悪化しやすいため注意が必要です。

リビングとその真上の2階の一部を吹き抜けとしてつなげる場合、天井を設ける時と比べると空間が広くなる分、空調が効きにくくなります。特に暖房の使用時は、冷たい空気は1階に、暖かい空気は2階に集まりやすくなるため、1階部分が温まりにくくストレスを感じるかもしれません。

対策の一つとして、全館空調システムを導入することが挙げられます。家全体で温度差ができにくくなるため、どこに居ても快適に過ごせるよう調整が可能です。

シーリングファン(天井から吊るタイプのファン)の導入も効果的です。空気を撹拌して温度差を小さくしてくれるため、冬は暖かく、夏は涼しく過ごしやすくなります。

掃除やメンテナンスがしにくい

吹き抜けは掃除やメンテナンスがしにくいため、維持管理を面倒に感じるかもしれません。高いところにある窓と壁は、人の手が入りにくい分ホコリや結露による汚れが溜まりやすく、定期的に掃除が必要です。また、照明を設置するなら電球の交換もしなければなりません。

かといって、脚立などを使って自分で無理に掃除をしようとすると、転落して怪我をする恐れもあります。専門の業者に依頼してメンテナンスしてもらうのが確実でしょう。

2階の居住スペースが減る

吹き抜けを設けると、必然的に2階部分の居住スペースが減少することも覚えておきましょう。吹き抜けにどの程度のスペースを確保するかにもよりますが、場合によっては寝室1つ分くらいのスペースが使えなくなってしまう可能性もあります。

広さの関係で吹き抜けを導入するか迷う時は、部屋の用意と吹き抜けを作ること、どちらを優先するかをまず決定しましょう。その上で、間取りを工夫することで必要な部屋数を確保できるかシミュレーションします。デッドスペースを極力削るなど、設計次第では両立できることもあります。

音やにおいが伝わりやすい

吹き抜けを作ると、1階と2階が部分的につながることになるため、音やにおいが伝わりやすくなります。人によっては、「料理のにおいが2階にまで漂ってくる」「1階の物音やテレビの音が聞こえてきて静かに過ごせない」といった点がストレスになるかもしれません。

ただし、こうした問題も設計や間取りの工夫で対策ができます。

・においや音の出やすいリビングは吹き抜けと接続せず独立させる

・2階の個室に防音材を利用する

・壁に囲まれた半個室の「独立型キッチン」を検討する

・勉強部屋や寝室を吹き抜けから離す

不安な点があれば、積極的に設計担当者と共有しながら解決してみてください。

吹き抜けはどこに設ける?

CASE702 yacht

吹き抜けを「どこに設けるか」も重要です。一般的にはリビングか玄関ホールへ設置することが多いです。この二箇所への設置が支持される理由と、検討する上でのポイントを見てみましょう。

リビング

吹き抜けの設置場所として、最初に検討される事が多いのがリビングです。リビングは家族全員が集まる場所であり、明るく開放感のある空間にしたいと希望する人が多く、取り入れられやすい傾向にあります。2階への階段をリビングに設置し、その部分を吹き抜けにすることも多いですね。

リビング全体を吹き抜けにすることもできますが、2階の居住スペースをなるべく減らしたくないこともあるでしょう。天井の高さに変化をつけ、ソファーを置く場所だけを吹き抜けにすることも可能です。

玄関ホール

玄関ホールに吹き抜けを作る設計も人気です。玄関ドアを開けて足を踏み入れた瞬間、上部に広がる吹き抜けによって視線が自然と上へと導かれる形になります。

玄関に吹き抜けを設けることで、空間に奥行きが生まれ、実際の広さ以上の開放感を持たせることが可能です。特に、玄関から階段にかけて吹き抜けを設けるデザインは、吹き抜けがアクセントになり洗練された印象をプラスしてくれます。来客が多く、玄関にもこだわりたい人には特におすすめです。

吹き抜けのある間取りづくりのポイント

間取りに吹き抜けを取り入れる際は、家族がより快適に暮らすために押さえておきたいポイントがあります。

・リビング階段を取り入れる

・吹き抜けの近くに寝室や書斎を配置しない

・メンテナンスがしやすい間取りにする

以上三点を見てみましょう。

リビング階段を取り入れる

吹き抜けのある間取りを考えるのであれば、リビング階段を作ってみてはいかがでしょうか。

リビング階段はリビング内に設置された階段のことです。デザインも豊富でリビングがぐっと洗練された印象になり、吹き抜けとの相性も良いおすすめの設備です。2階に行く際にかならずリビングを通ることになるため、家族と顔を合わせる機会が増え、自然とコミュニケーションの生まれる家になります。

また、リビング階段の階段下スペースは部屋の一部なのでデッドスペースになりにくいこともメリットです。例えば、収納スペースにしたり、小上がりを作って畳スペースにしたりと、無駄になりにくいという特徴があります。

なお、前述のとおり音やにおいが階段を経由して上階に伝わりやすいという問題はあるため、この点の対策も合わせて考えてみると良いでしょう。

吹き抜けの近くに寝室や書斎を配置しない

前述のとおり、吹き抜けのそばは音が響きやすくなります。そのため、吹き抜けのある間取りを検討するときは、その近くに寝室や書斎など、静かに過ごしたい部屋を配置しないことが大切です。

例えば、リビングの吹き抜けのそばに寝室を配置すると、テレビの音や話し声が響き睡眠の妨げになってしまうかもしれません。

吹き抜けに面する位置は、ウォークインクローゼットなどの収納スペースや廊下にしてみてはいかがでしょうか。音を吸収する緩衝材となってくれるため、防音効果が期待でき、快適に過ごしやすくなります。

メンテナンスがしやすい間取りにする

吹き抜けの設置を検討する際は、メンテナンスのしやすさも考慮に入れて間取りを考えましょう。

吹き抜けの梁や窓は汚れやすいのですが、業者に依頼することを前提に設計すると、依頼の手間がおっくうになり、どうしても清掃の間隔が空きがちです。そのため、ある程度家族でメンテナンスができるように間取りを決定することが大切です。

例えば、2階部分から壁や窓に沿うように柵付きの足場を設置すれば、比較的安全に掃除ができます。なるべく自分でメンテナンスをしたいなら、その点も設計担当者に相談してみると良いでしょう。

吹き抜けのある間取り例

ここでは、吹き抜けのある間取りの実際の例を紹介します。「家の中に吹き抜けを作るとどんな感じになるの?」と気になっている人は参考にしてみてください。

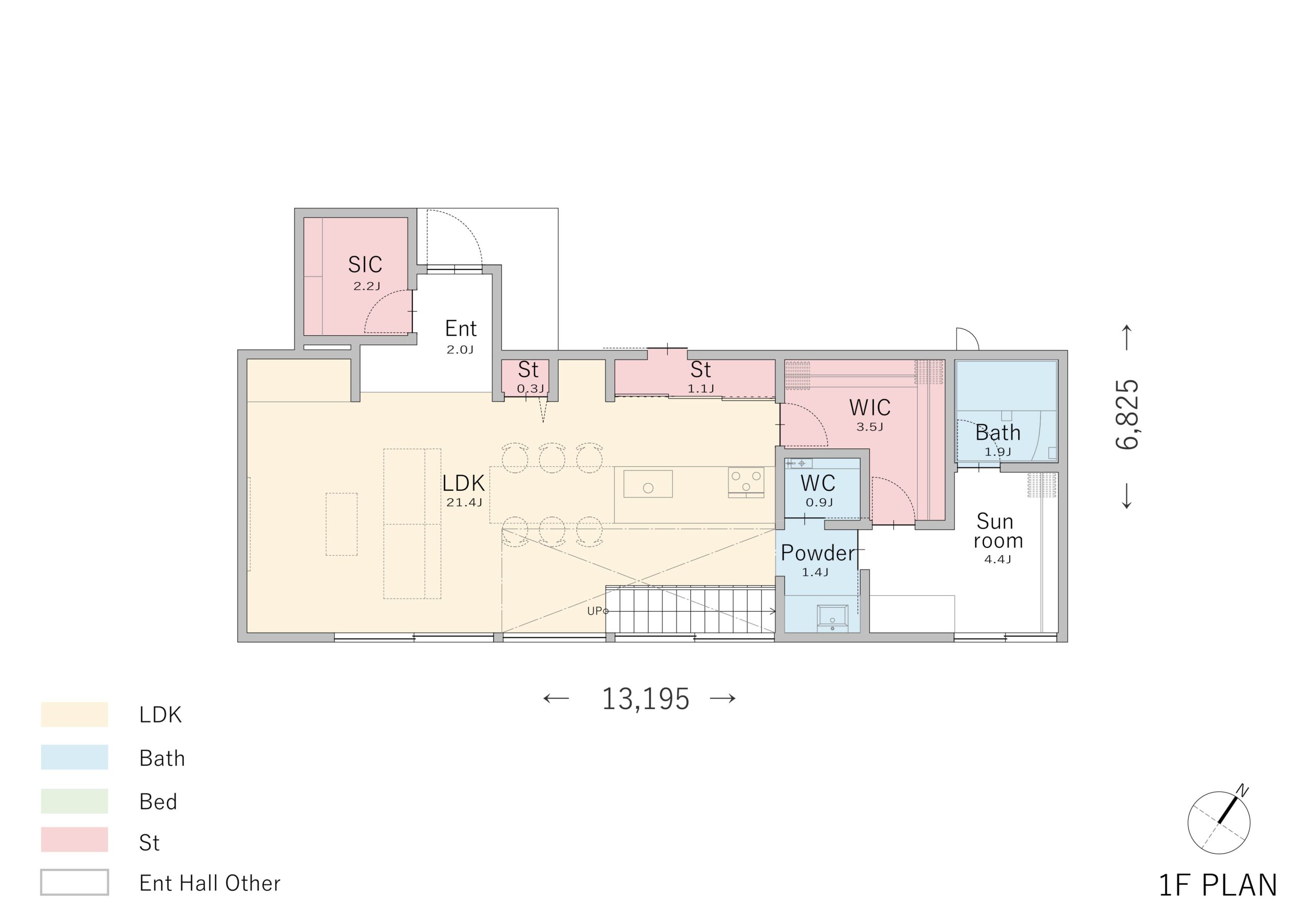

リビング階段と組み合わせた吹き抜けのある間取り

こちらは、1階リビングの一角が階段付きの吹き抜けになっている間取りです。吹き抜け部分の2階は、両側をベッドルームに挟まれたスタディスペースと図書室スペースになっています。

2階の吹き抜けの周辺を共有スペースにすることで、学習中の子供の見守りができる実用的な間取りです。家族内のコミュニケーションを円滑にする効果があるため、こうした間取りは小さな子供のいる家庭におすすめできます。

主な開口が南側なため、日中は常に光で満たされています。2階の吹き抜けからも光が差し込むため、広々と開放感のある空間です。

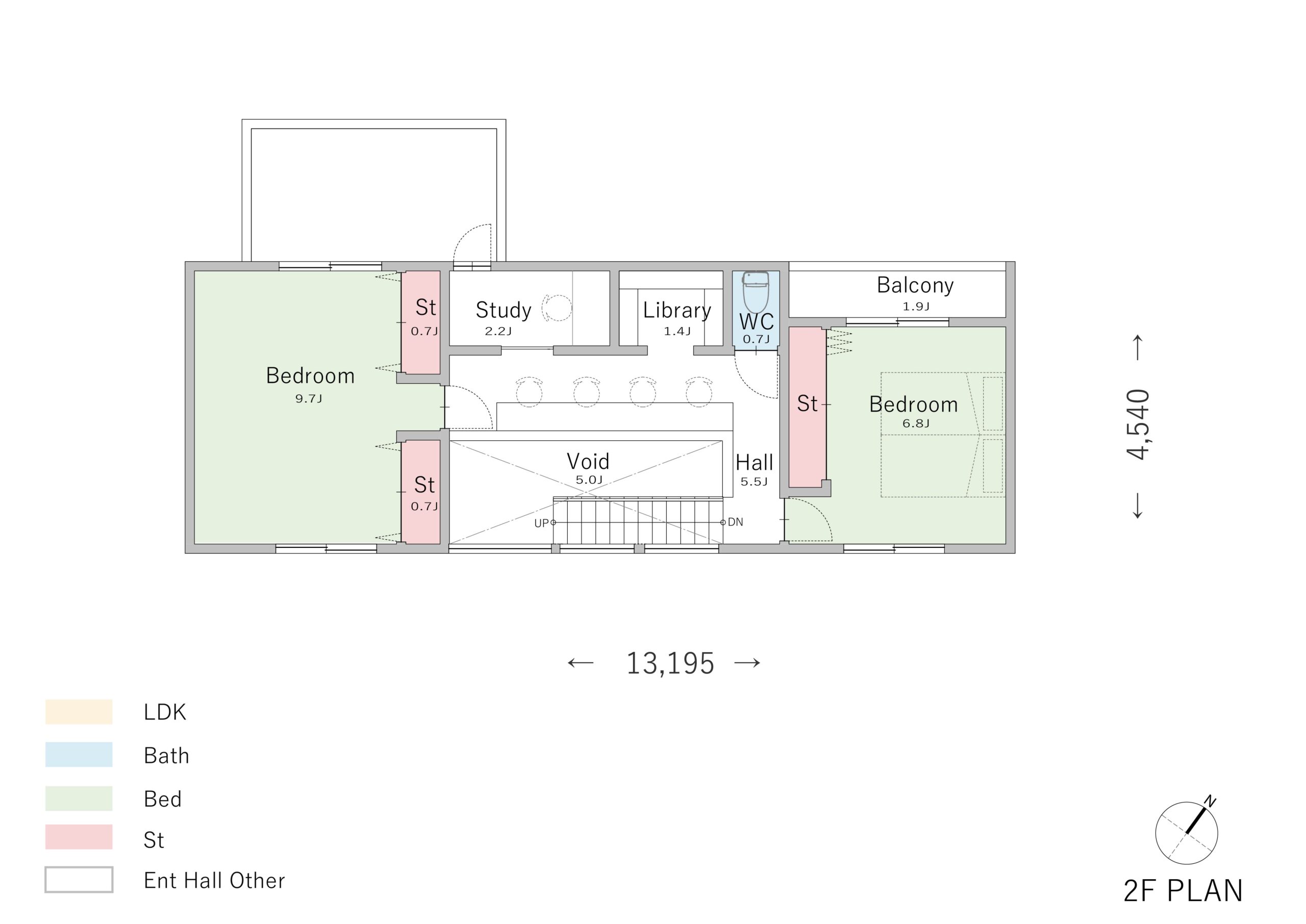

リビング一面を吹き抜けにした開放感のある間取り

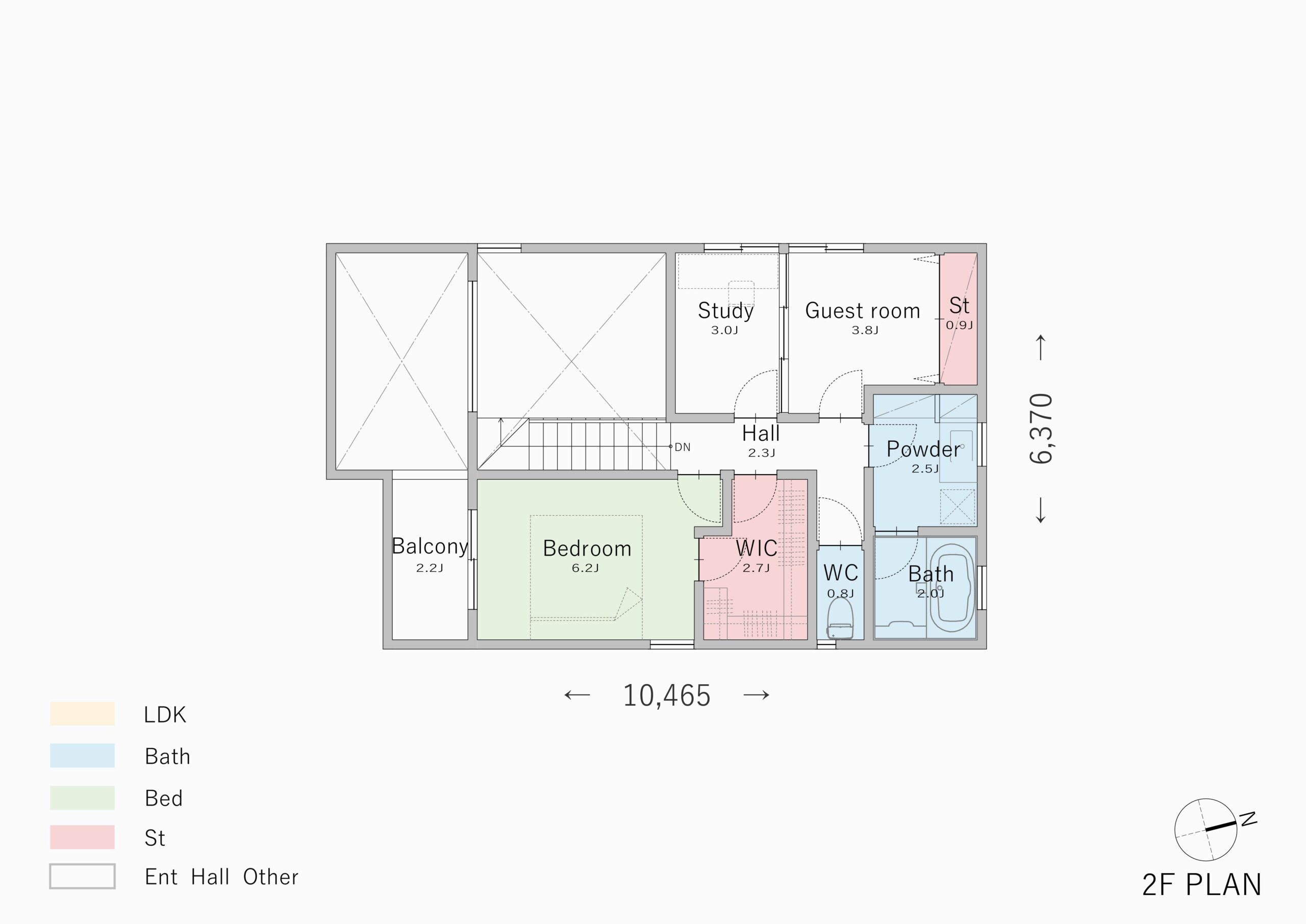

LDKのうち、リビング部分全体を吹き抜けにした、開放感ある3LDKの間取りです。吹き抜けの2階部分には、南側から採光できるよう窓が設置されており、1階リビングに自然光が柔らかく差し込む設計になっています。

吹き抜け部分を大きくすることで、家族がそれぞれ別のフロアで過ごしていても互いの気配を感じられます。

吹き抜けのある家では課題となりやすい個室も、スペースを有効活用することでしっかりと3つ確保。家族全員が快適に暮らせる家になりました。

吹き抜けのある建築実例

吹き抜けがあると、実際の生活や内装はどうなるのでしょうか。実物を見てみたい、という人向けに、当社フリーダムアーキテクツデザインが過去にお任せいただいたお宅の中から、吹き抜けのあるものをいくつかご紹介します。

ホテルライクな吹き抜けのあるリビング

CASE768 Living With Light

こちらの家は、まるで高級ホテルのロビーのような洗練されたデザインが印象的です。リビングのうち、ソファーを配置している部分が吹き抜けになっており、2階部分と繋がっています。上下階が一つの空間となっているため、どこにいても家族の存在が分かる、自然とつながりを感じる間取りです。

吹き抜けのおかげで、窓から差し込む自然光が室内を照らし、温かみのある印象に。内装のメインカラーとして白を採用していることもあり、明るく開放的で上質な印象に仕上がっています。

階段へとつながる高級感のある玄関ホール

CASE775 二色の陽射し

こちらの家は、1階が仕事用、2階が居住用スペースです。玄関から入室するとすぐ真上がスケルトン階段と吹き抜けになっています。すぐ正面には採光用の大きな窓があり、自然と視線が抜けるため、限られたスペースでも狭く見えません。日中は豊かな自然光が差し込む、明るく高級感のある空間です。

玄関から帰宅すると、画像左側の室内にすぐにアクセスできるようになっています。また、デッドスペースになりがちな階段下は玄関土間になっているなど、コンパクトで無駄のない間取りです。

大開口窓と吹き抜けを設けた開放感のあるリビング

CASE771 VOIDS

まず目を引くのが、画像右側の大開口です。窓の向こうは壁に囲まれたプライベートテラスになっており、人目を気にせず自然光を取り込むことができます。

吹き抜けがあるのは、リビングの真上です。画像左側の階段を上れば、吹き抜けのすぐそばは子供用のプレイスペースになっています。1階の共有スペースでくつろぎながら、子供の様子をそれとなく伺うことができる設計です。

画像には写っていませんが吹き抜けの天井にはシーリングファンが設置されています。1階と2階の気温を均一に保ち、大人から子供まで快適に過ごせる家となっています。

吹き抜けの土間空間とつながるLDK

CASE767 ウチソトのドマ

高い天井と大きな窓から光が差し込む開放的な空間が印象的なお宅です。吹き抜けはLDKに面した土間と2階を立体的に繋げていて、リビングにいても2階の様子が分かるようになっています。吹き抜けはあえて木の化粧梁が見えるように設計されていて、リビング全体に木材特有の温かみを添えています。

土間は扉一枚隔てて玄関と繋がっており、帰宅後に直接リビングにアクセスすることが可能です。買い物袋も直接LDKに運び込めますし、自転車をさっと屋内にしまうこともできます。おしゃれさと実用性も兼ね備えた住まいです。

開放感のある吹き抜けも間取りの工夫で快適に

注文住宅の吹き抜けは、玄関やリビングに開放感をプラスしてくれ、採光の確保に役立つ人気の設備です。ただし、空調の聞きにくさや、音やにおいが2階に伝わるというデメリットもあります。ポイントを比較しながら、必要かどうか考えてみてください。

とはいえ、吹き抜けはあった方が良いのか、1人では悩んでしまうことも多いもの。こんな時に頼りになるのが、注文住宅の実績が豊富な設計事務所です。

フリーダムアーキテクツデザインでは、ご紹介したものの他にも、吹き抜けのある家を多数手掛けてきました。現在、当社にお任せくださったお客様の実例をまとめた資料集を無料でプレゼントしております。「家を建てたいけれどイメージが固まらない」「他の人はどんな家にしたのか見てみたい」このような方には役立ちますので、以下よりお気軽にお問い合わせください。

◆◆「フリーダムアーキテクツが手掛けたデザイン住宅の作品集を今なら無料でお届けします。」◆◆

吹き抜けの間取りに関するよくある質問

ここでは、当社フリーダムアーキテクツデザインによく寄せられる、「吹き抜けのある家」に対する疑問や質問をまとめました。注文住宅を検討中の方は疑問の解消に役立ちますので、ぜひ参考にしてください。

吹き抜けは何坪必要?

吹き抜けの広さは何坪以上にしなければならない、と法律で決まっているわけではありません。開放的かつ居住空間を圧迫しない広さにするという意味では、およそ1.5坪から3坪が目安になります。

吹き抜けを大きくすると、明るく開放感のある空間にしやすいですが、その一方で冷暖房効率の低下や、必要な分だけ個室を確保できないというデメリットにもつながります。

リビング全体を吹き抜けにするだけでなく、リビング階段だけを部分的に吹き抜けにするなど、一口に吹き抜けといってもスタイルはさまざまです。家に希望する他の条件と比較しながら、家族にあった形を探してみてください。

吹き抜けとは何?

吹き抜けを簡単に説明すると、複数の階に渡り、縦方向に空間をつなげたスペースのことです。吹き抜けとして連結している2階や3階には床がないため、開放感のある大空間になります。

一般的に吹き抜けは家の顔である玄関や、家族が集まるリビングに設置することが多いです。家族の気配を感じやすく、室内の採光をしっかりと確保できるため明るい家になるというメリットがあります。

吹き抜けは延べ床面積に含まれる?

結論から言うと、吹き抜けは延べ床面積には含まれません。家を建てる上で、忘れてはいけないのが延べ床面積の話です。税金の算出にも関係してくるので、吹き抜けが延べ床面積に含まれるかは気になるところですね。

例えば、1階のリビングから2階まで吹き抜けになっている場合、その部分に2階の床はありません。部屋として使うことが難しいため、延べ床面積には算入されないことになっています。

無料住宅作品集の取り寄せ

吹き抜けの実例を含む、約40の実例写真・間取り・価格をご紹介。資料請求いただいた皆様に、無料でお届けします。

住宅作品集を取り寄せる

注文住宅・デザイナーズハウス

の建築実例を探す

全国で年間約400棟の注文住宅を

設計しているからこそ、事例も豊富

この記事を書いた人

フリーダムアーキテクツ

設計チーム

1995年創業、累計4,000棟以上の住宅設計実績と数々のグッドデザイン賞受賞歴。土地探しから設計・施工までワンストップで対応し、お客様の暮らしに合わせた理想の住まいを実現します。フリーダムマガジンでは、豊富な実績をもとにした後悔しない家づくりのポイントをお届けします。